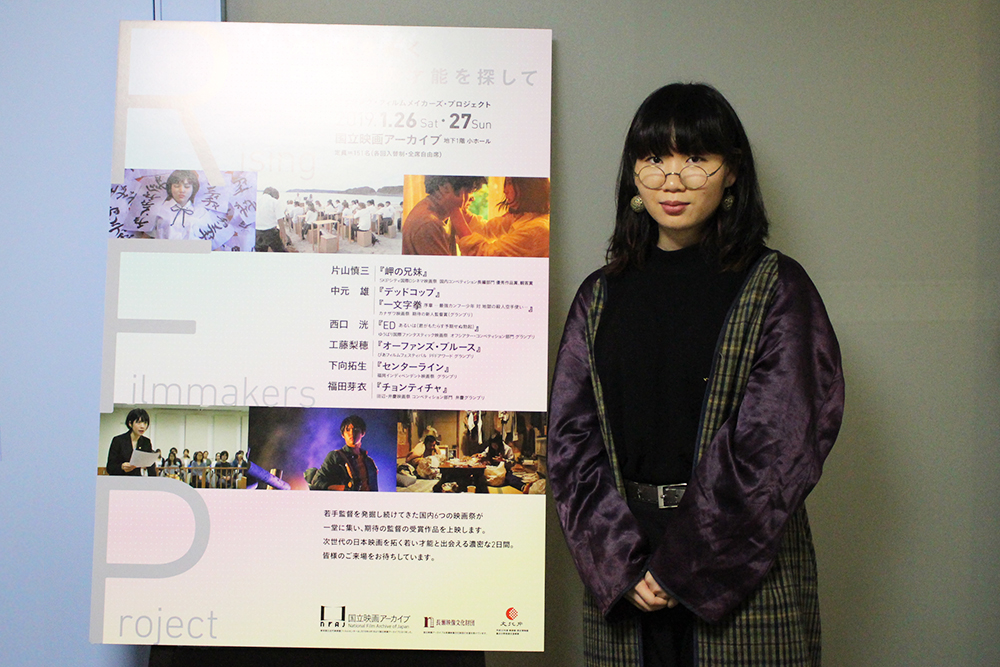

2018年度|Rising Filmmakers Project|監督インタビュー

当ページでは、各上映作品の監督インタビューを掲載しています。ぜひ、監督とゲスト映画人による上映後トークとあわせてお読みください。

映画祭担当者の上映前トークも公開しています。

(Rising Filmmakers Projectのトップページはこちら)

『岬の兄妹』片山慎三監督

『デッドコップ』『一文字拳 序章 ―最強カンフー少年 対 地獄の殺人空手使い―』中元雄監督

『ED あるいは(君がもたらす予期せぬ勃起)』西口洸監督

『オーファンズ・ブルース』工藤梨穂監督

『センターライン』下向拓生監督

『チョンティチャ』福田芽衣監督

作品情報・監督プロフィールはこちら

―『岬の兄妹』が生まれた経緯をお聞かせください。

最初は兄妹の話じゃなくて、男と、知的障害を持つ女の話だったんです。それを松浦(祐也)さん主演でやろうと思っていたんですが、彼と相談していくうちに、兄妹の方が良いんじゃないかっていう話になって、脚本を書き直しました。撮影が始まるまでに冒頭の何分かしか書けなくて、1年を通して、季節ごとに撮ることにして、その都度、脚本を書いていくことにしました。制作費は、自分で貯金していたお金を切り崩しましたね。

スタッフは、助監督をやっていた時に一緒に仕事をした助手の人や、自分で小さい作品を撮った時に手伝ってくれた人です。キャストは、松浦さんはまず決まっていましたが、妹・真理子役(和田光沙)はオーディションで決めました。

―実際に撮影にかかった日数と、使用したカメラ、編集ソフトを教えていただけますか?

日数は20日間です。カメラはソニーのFS100がメイン。他にも何台か用途によって変えましたが、一番多く使ったのはそのカメラです。

編集は、Final Cut10でやりました。10でまず画をつないで、そこから音を書き出したりしなきゃいけなくて。互換性がないんですよ。そこから色んなソフトを駆使して、何とかやりました。全部を10でやったわけではないです。ただ、もう10ではやらないでおこうと思いました(笑)。使い始めちゃったから最後までやりましたけど、今後は別のでやろうかなと思っています。(本作のように)自分で編集するかは別として。

―山下敦弘さんやポン・ジュノさんの監督作品に助監督として参加されていますが、そこでの経験はどのように『岬の兄妹』に生かされましたか?

あまり参考にするのはやめようと思ったんですが、そう思っても、出ちゃうもんですね。例えば、(良夫が)夢の中で走るところがあるじゃないですか。最初は正面で撮ってて、「このカットでいいな」って思ってたんです。ただ、『苦役列車』(2012年、監督:山下敦弘)に森山未來が裸足で走る場面があって。あれも夢みたいな感じでしたよね。自分の中でそのシーンと重なってしまったから、やっぱり駄目だと思って、色んなアングルを撮ってカットを重ねました。あと、良夫が「結婚してください」って言いに行った時にガラス越しに男が立っているシーンは、『TOKYO!』(2008年、監督:ミシェル・ゴンドリー、レオス・カラックス、ポン・ジュノ)に似たようなカットがあるんです。そういうのが、発想として出てきちゃったっていう感じがしますね。

―助監督をされた『母なる証明』(2009年、監督:ポン・ジュノ)は韓国で撮られた映画ですね。国外の現場を体験して、何か変わったことがあれば教えてください。

日本だけが全てじゃない、色んなやり方があるんだ、って思いました。撮影時間がたくさんありますよね、向こうのほうが。日本は短い気がします。

―ご自身が監督をする上で、「ここは助監督の現場でやって来たことと変えていきたい」と思うことはありますか?

いっぱいありますよ。例えば、労働時間のことは考えないといけない。特に今、現場に若い子が少ないんですよ。カメラマンや照明志望の人は若い子もそんなに減ってないと思うんですけど、演出部は本当に減っていますね。20代がいないです。ちょっと労働時間が長いし、体力的にきついのかもしれないですね。結局、そうするとスタッフも高年齢化するから、今までどおり3日間徹夜してみたいなスケジュールはあまり良くない。制度的には、もう少しスタッフにちゃんとお金が入る形を作れれば良いですね。

―トークで、今後もオリジナルの企画を撮りたいと仰っていました。そのことについて、詳しく教えていただけますか?

オリジナルだけにこだわってるわけでもないですが、オリジナルの企画がもっと増えたほうがいいと思っているんです。原作もののほうが企画しやすいというのは分かりますが。売れた小説は特にそうだけど、逆に、売れていない小説や漫画も、映像化することで逆に売れることもあるから、そういう狙いの場合もある。だから、映画オリジナルで新しい物語を書くっていうことが今はあまりないんじゃないですか。ただ、オリジナルだとしても、お客さんがしっかり入る脚本を書けたり、企画できたりするっていうことが大事でしょうね。今までそれをやって来て、お客さんが入らなかったから、原作ものにシフトしていったっていう経緯があるから。オリジナルでも人が入るということが証明できれば、昔みたいにどんどん増えてくると思うんです。

―若い世代の映画制作者は、どんな支援を一番必要としていると思いますか?

『岬の兄妹』では、配給と宣伝は割と「どうしようかな……」と思っていたポイントだったので、その支援を得られたことは一番嬉しかったですね。映画を作るということについては、皆、何か作るエネルギーは結構あると思うんですよ。皆で集まって、実際撮影していても楽しいし。「それをどう世に出していくか」っていうことが重要ですよね。難しい。公開する場所は、今、結構あるっちゃあるとは思うんですけどね。劇場で観てもらう機会は大事です。ちゃんと、大きいスクリーンで観てもらうっていうことを意識して画作りをしたほうがいいと思います。

―ご自身と同じように映画制作を目指すクリエーターたちへメッセージをお願いします。

助監督をやった方がいいです。プロの現場で、演出部をやった方がいい。10年ぐらい。やっぱり、物事の基本というか、修行しないと良いものができない。学生の間でも、センスとかそういうので、今までにないものを出すことはできるとは思うんですよ。でも、助監督はやったほうがいい。色んな監督に付いて、勉強して、その中で経験を培っていったほうが引き出しも増えると思います。

(2019年1月26日、国立映画アーカイブにて。聞き手・構成:吉田夏生)

作品情報・監督プロフィールはこちら

―下村勇二さんとのトークはいかがでしたか?

やっぱり僕は映画ファンなので、憧れの人にお会いできるっていうだけで嬉しかったです。実際にお会いして、普通に話して、アドバイスも頂いて……。自分なりに「ここができてないな」と思った部分を伝えたら、「こうしたらいいよ」って教えてもらえて、「それは確かに考えてなかった」と思いましたし、それだけでもすごく勉強になりました。

―カナザワ映画祭では、チームの魅力が高く評価されていました。撮影スタッフやキャストの皆さんとはどのように出会ったのでしょうか?

僕は今専門学校に通っていて、そこの同期なんです。俳優コースと制作コースがあって、俳優コースの人と仲良くなって一緒に映画を撮ろうという話になりました。

―在学中に作品を作られていますが、制作費と撮影日数がどのくらいかかったか教えてください

全部僕が出しているんですけど、『デッドコップ』は20~30万ぐらいだったかな……(キャストとスタッフに)交通費も払ってないんで、あんまりお金は掛けてなくて。ほぼ、近所で撮影しました。学校のシーンは長野にある廃校で撮ったんですが、スタッフの一人が卒業した高校だったので、その伝手で借りられて。そこにはレンタカーを借りて高速で2回ぐらい行って、(お金は)掛かりましたね。あとは衣装や、血のりを作ることとか、そういうので。他はもう全然お金を掛けてないです。「一文字拳」ではカメラを買ったんですよ。40万円ぐらいして、それが一番高かったんですけど。カメラ抜きだったら、50万円ぐらいですかね。

撮影日数は、『デッドコップ』は15か20日ぐらいはかかって、「一文字拳」のほうは多分30日ぐらい。アクションシーンが多かったんで、そこは時間かかっちゃいましたね。

―機材は学校で借りたわけではないのですね。

それが、僕の学校にあんまり良い機材がなくて。照明は光が出ればごまかして撮れるんで、壊れているのを使って無理やり何とかしました。カメラだけは性能がある程度良くないと、どれだけ頑張って照明をやっても駄目だったので、カメラだけ自腹で買って、録音のマイク、照明、三脚は学校で借りて撮りました。『デッドコップ』はほとんど僕の機材で撮ったんですが、カメラはずっと使っていたやつで、キヤノンのEOS 7OD。「一文字拳」もキヤノンですね。キヤノンのEOSの5DのMark IVです。編集は、AdobeのPremiereです。

―専門学校に入る前に4年ほどWEBデザイナーをされたそうですが、昔からの夢だった映画監督を再び志すにあたって、専門学校で学びたいと思われたのはなぜですか?

映画監督になるには、「助監督を長年やってデビューする」、「映画祭で賞を取って、プロデューサーの人と知り合う」っていうパターンがあって、助監督は、すごく頭が良くて、気を使ってできる人じゃないとできないから僕には向いてないなと思っていました。だから、僕は映画祭で賞を取ろうと思ったんです。そう思ったときに、一人で(東京に)来て、友達をこれから作ったりとか、よくある募集サイトで(スタッフを)募集して、撮って、映画祭で賞を取れるビジョンが全く湧かなかった。なので、学校に入って、学校の友達と一緒に映画を作って、賞を取ろうと思ったんですよ。選んだ学校が3年制の学校だった。僕は(WEBデザイナーになる前に)2年制のデザイン系の専門学校に行っていたんですが、2年だとやっぱり短くて。でも3年あったら2年間は映画撮れるな、ぐらいに考えていました。俳優コースがあったんで、俳優を探すのもそんなに大変じゃないかなとも思いました。

去年の12月下旬に、卒業制作を撮り終わりました。SF映画で、学校からお金を何とか100万円くらい頂いて、宇宙船の一部屋みたいなセットを建てました。学校に大道具を志望する学生が所属する美術専攻があって、そこでセットを作る授業があるんです。毎年、担当の先生が脚本を書いて、俳優コースの人が出演して、映画を作る。めちゃくちゃ力を入れて1本の作品を皆で作るというよりも、大道具だけで授業の一環としてやるって感じでした。僕はその美術の人と仲が良かったんで、僕が「できないかな」って話して。(助成制度があったわけではなく)僕の作品がいくつか映画祭で評価されたので、自分から行動を起こしたって感じですね。「こんだけやったんで、この授業で撮らしてくれ」って言って、しつこくずっと交渉して、こぎ着けました。

―カナザワ映画祭での受賞経験が大きかったということでしょうか。

そうですね。あと、ぴあフィルムフェスティバルの観客賞も大きかったです。今まで、学校の先生でPFFに入選した人が誰もいなかったらしくて。その辺があったので、交渉しやすかったです。

―国外の映画祭にも出品してみたいという思いはありますか?

あります。僕の映画は割とジャンル映画なので、海外のそういう映画祭のほうが受けるのかなとは常々思っています。ただ、どうやって応募するのかもよく分からないし、英語字幕もない。何とかならないかなって思いながらも、どうやったらいいか分かってないですね。「一文字拳」だけは、PFFで入選したんで、英語字幕を付けてもらって、海外の映画祭の人が日本に来たときにPFFの人が観せてくれているらしいです。

―ご自身と同じように映画制作を目指すクリエーターたちへメッセージをお願いします。

僕もまだこれからですが、よく後輩に言っていることがあります。学校に入って3年間あったとしたら、もうその期間は撮る期間だと思って、がんがん撮って、映画祭に出していかないと、気が付いたら2年生になっている。2年生になったら、スタッフの人はガチのプロの現場とかに研修に行き始める。そしたら、映画を撮るタイミングもだんだん減ってきてしまう。3年生になったら自分も就活に入るんで、もう映画監督目指そうにも「今の状況では就活したほうがいいんじゃない?」ってなって、皆、就職していくんですよ。なので、本当にガチで映画監督になるんだったら、学校に入ったらすぐ友達と一緒に撮っていくっていうことと、ちゃんと脚本を練ってやった方が良いと思います。

(2019年1月26日、国立映画アーカイブにて。聞き手・構成:吉田夏生)

作品情報・監督プロフィールはこちら

―どのような経緯で、監督、脚本、編集と複数の役割を担当することになったのか教えてください。

撮りたい脚本があって、それは自分で書いた脚本で。それを撮るってなったら、やっぱり自分が監督をするしかないと思いました。編集は他に人がいなかったというのもあるんですけど、1回、自分でやれるところをやってみたいなって思って挑戦しました。衣装も人がいなかったのでやりました。

―作品のテーマはどのように思いついたのでしょうか?

僕は心因性の頻尿で、自分の中ではすごく大きな悩みだったんですけど、それがなかなか理解されないんです。いざ映画のシナリオを書くとなったときに、自分の身の回りのことで、そのことを題材にしたいなと思いました。それで、映像化することを考えたら、EDのほうが映像としても面白いんじゃないかなと思って、そっちに置き換えてシナリオを書いていきました。

―学生映画では、年代の異なるキャストを探すのに苦労することも多いと思います。高校生たちの両親や、教師、神様の役者さんはどうやって見つけたのですか?

役者を募集するサイトがあって、そこで募集をかけました。僕の作品は内容的にあんまり応募が来なかったので、同期で監督をやっている子に、「(同期の作品に応募した俳優に)僕から声をかけさせてよ」って頼みました。なので、最終的にはサイト経由で出演が決まったのは、教師役のたなべ勝也さんだけです。

―制作費はどのように集めましたか? 使用した撮影機材や編集ソフトについても教えてください。

(制作費は)全部、卒業制作のメンバーで出しました。50万円ぐらいですね。半分を僕が出して、あとは皆がカンパしてくれました。一番お金がかかったのは、交通費もかかりましたけど、メインは美術です。机とかに。

撮影はBlackmagicのポケットシネマカメラで、撮影部の私物ですね。レンズがカールツァイスで、これは大学で借りました。大学もちゃんとしたカメラがあるんですけど、制作期間によっては、他の監督と使用したいタイミングがかぶってしまうこともあるんです。編集は、大学の施設と自分のパソコンでPremiereを使って行いました。

―撮影日数はどれくらいですか?

10日間ぐらいですかね。脚本の第1稿は4月には(指導教授に)見せていて、撮影が8月だったので、全体でかかった時間は4、5カ月です。

―トークの中で、フィルムで撮影する授業があったと仰っていましたが、西口さんご自身もフィルムで撮影されたのですか?

はい。16mmと35mmのフィルムで撮影しました。16mmはちょくちょく課題がありましたが、基本10分くらいの長さです。そのときは、監督は別にいて、僕は撮影をやりました。(人が)死んでからの話でした。35mmのほうは、2、3分くらいの短編で、日ごとに監督を変える授業だったので、そこでは監督も撮影もやりました。何人か男の人が食事をしていて、食べ過ぎて吐いちゃうっていう内容です。(フィルム撮影の印象は)かっこいいなって感じでしたね。楽しかったです。撮り直しがなかなかできないという緊張感はありました。

―本作で初めて中編の作品を撮られましたね。尺が長くなったことで大変に感じたことはありますか?

シーンが増えると、シーンごとに必要ないろいろな準備も増えるので、映画って大変だなって思いながら撮りました。

―若い世代の映画制作者として、どんな支援が一番必要だと思いますか?

制作面で、スタッフがいないんです。卒業して就職した人には頼めないので、新たにスタッフを探すのが大変です。「ED」を撮った時のメンバーは、今は映像関係で働いている人が多いですね。

―ご自身と同じように映画制作を目指すクリエーターたちへメッセージをお願いします。

(映画は)全員が協力しあって撮れているわけなので、常に周りの人への感謝を忘れないことが大切だと思います。

(2019年1月27日、国立映画アーカイブにて。聞き手・構成:吉田夏生)

作品情報・監督プロフィールはこちら

―深田晃司さんとのトークはいかがでしたか?

大学3年生の時に、深田さんが主宰されてる「独立映画鍋」の講演会に行って、その打ち上げでちょっとお話しさせていただいたことがありました。そのときに、まさかこんなことが起きるとは思っていなかったので、本当に夢のようでした。細かくアドバイスもいただけて、ありがたかったです。

―西加奈子さんの小説「さくら」に感銘を受けて映画の道を志すようになったそうですね。「小説を書きたい」ではなく、「映画化したい」と思われたのはなぜでしょうか?

(小説を読んで)自分が今感じている感動をいろんな人と共有するにはどういう手段があるかなと考えたときに、また私が新しい本を書くというよりは、人と(この感動を)共有をしたい、同じ時間と空間を共有したいと思ったので、それなら映画かなって思って映画を選択しました。

―京都造形芸術大学在学中に20~30分の短編を2本作られていますが、今回、初めて長篇映画をつくって一番苦労した点を教えてください。

全体的にものすごく楽しくて、思い返すと「大変だったなぁ」っていう記憶はあまりありません。ただ、撮影中はいろんなロケ地に遠征をすることが多くて、運転は撮影スタッフがしてくれていたということもあり、とにかく事故がないようにしなきゃっていう心配はずっとありました。あと、朝日を狙う撮影が多かったので、毎日3時起きの期間があったのも結構しんどかったです。

―7つの都道府県で撮影したとトークで仰っていましたが、ロケハンにはどのくらいの時間がかかりましたか?

1カ月ぐらいです。皆4年生で、ほとんど授業がない状態だったので、割と融通は利きました。私は最初にこの映画を思い浮かべたときに、市場が一番に思い浮かんで。タイとか、そういう、アジア圏のごちゃごちゃした市場みたいな場所がすごく理想的だなと思っていました。ああいう市場って日本にもあるかなってずっとネットで探していて、「あった! ここに行かせてください」ってみんなに言って、それで(市場のシーンは)決まりました。ただラストシーンのロケ地はなかなか決まらなくて、割と撮影と並行して探した部分もありました。

―制作費はどのように集めたのですか? また、映画祭に出すことは初めから決めていたのでしょうか。

これは卒業制作なので、学校から25万円ぐらい予算が出ました。でも、それだけじゃ絶対に撮れないので、私がパン工場でバイトして30万円をつぎ込んで、あとはスタッフのみんなからカンパしてもらって完成しました。全体で80万円ほどです。バイトは脚本の作業と並行しつつだったのですが、空いているときにはシフトをボコボコ入れてっていう状態を何カ月か続けました。一番お金がかかったのは、遠征の移動のガソリン代ですね。機材は学校から借りました。カメラはパナソニックのGH4です。

(完成後は)もう、「撮ったら、ぴあ」っていう。映画を作っている他の子たちも、ぴあには絶対出すみたいな感じでした。自主映画をしている人にとって、ぴあは絶対的な存在なんじゃないかと思います。でも、ぴあ以外の映画祭にも片っ端から応募はしました。

―編集もご自分でやろうと最初から決めていたのでしょうか?

いや、そんなことはないです。もしもやるっていう人がいたら一緒にやれたらなと思っていたけど、みんな忙しくて。編集に関しては、もっと勉強しないといけないなってすごく感じています。1年生のときに、この作品の担当教員をしてくださった鈴木歓さんの授業で、編集ソフトの使い方など基本中の基本を教えてくれて、そこで基礎的な部分を習いました。

(本作の編集については)Premiereで自宅作業をしました。編集にかかったのは多分1カ月ぐらいですね。

―大学で専門的に映画制作を学んで一番良かったことを教えてください。

何よりも、人と出会えたことが一番大きいなって思います。普段生活して一緒に過ごしていても、絶対に映画の話題になっていくというか、そういう環境で4年間過ごせたので。映画に対して絶対に意識が逸れないというか、その部分は本当に良かったなと思いますね。

―PFFアワードを受賞されて、環境に変化はありましたか?

「企画を出しませんか」っていうお話をいただけて、そういう、自作を作るチャンスができたことは相当大きいと思います。もう社会人になっちゃうと、なかなか自主制作をできないので。

―ご自身と同じように映画制作を目指すクリエーターたちへメッセージをお願いします。

「これが最後」って思うぐらいの気持ちじゃないと伝わらないのかなっていうのは、今回の撮影で感じました。私は、卒業制作のこの『オーファンズ・ブルース』がもしも映画祭に引っかからなかったら、もう多分映画をつくれないだろうな、もしかしたら、これが本当に人生最後になるかもしれないって思いながらつくったので、それくらいの熱量があったほうがいいのかなって思いました。

今でも、自分が描きたいものがなくなってしまったときに、果たして私は映画を続けられるのかっていう疑問はあって、いつも全力でこれが最後って思いながら、一つ一つ取り組んでいきたいなと思っています。

(2019年2月1日、国立映画アーカイブにて。聞き手・構成:吉田夏生)

作品情報・監督プロフィールはこちら

―山崎貴さんとのトークはいかがでしたか?

山崎さんの「エンタメはわかりやすくあるべき」というお話が印象的でした。感情のゆらぎが複雑すぎると、時間の限られた”映画”という枠組みの中では、感情移入しづらいこともあるということで、エモーショナルな部分はできるだけシンプルにかつ強く描くようにしていきたいと思いました。これからも”地続きの未来感”、今そこにある現実感を大事にする作品を作りたいです。

―人工知能を題材に映画を撮ろうと思われたのはなぜですか?

以前、iPhoneのSiriがしゃべるという、人工知能と人間とのやりとりを描いた短編(『N.O.A.』2015年)をつくったんです。この映画が最初に評価されたコンペのときに、「機械が演技をすることが、そこまで評価されるほど面白いとは思えない」みたいな否定的な意見があった。それを聞いて「今後、ロボットがどんどん人間に近づいて、見た目も人間と見分けがつかない状況になっても、人間はそういうことを言ってしまうのかな?」って思ったことが、一つのきっかけとしてあります。

それから、「人工知能の感情についてどう考えるか」という映画にしたかったということもあります。もともと僕、裁判ものも好きで。あるとき、裁判を傍聴してみようと思いついたんです。それで実際に傍聴したときに、そこでのやりとりが、チューリングテストと全く同じだなって感じて。僕は今、ソフトウエアのエンジニアをやっていて、大学でもそういう勉強をしていたのですが、その中で、チューリングテストについても学びました。チューリングテストというのは、すごく簡単に言うと、ある人工知能を作って、その人工知能とチャットで会話をして、会話をしている相手が人工知能なのか人間なのか、(人間側が)区別が付かなくなったら、その人工知能は完成したと判断しましょうという、人工知能の性能をテストする試験です。ここで面白いのは、その人工知能が物理的に何で構成されていようが全く関係なくて、人とのコミュニケーションにおいてのみ、人間と同じかどうかを判断するというところです。

裁判も実は同じで、裁判では被告人に殺意があったかどうかが論点になることがありますけど、その心の中を顕微鏡でのぞけるわけじゃない。ではどうやって判断するかというと、弁護人や検察官が質問して、その質問の答えであるとか、物的証拠や、そういうものから、他者が心の中を類推していく。そこがすごく(チューリングテストと)似ているなと思って。なので、それを組み合わせて、被告人が人工知能の裁判というのをやってみようかなと考えました。

―脚本の監修に弁護士の方がクレジットされていました。ご協力いただくことになった過程や、撮影にかかった期間を教えていただけますか?

2015年の10月に先ほど話した短編を作って、それが同年末に評価を受けて、次はこういうストーリーがいいんじゃないかなと漠然と思いついたのが、2016年の2~3月ですね。そこから、図書館で裁判関連の勉強をしました。ただ、人工知能を裁くっていう有り得ない設定ですし、勉強しても分からないことがあって、ちゃんとした弁護士に話を聞かないといけないなと思いました。映画が扱うのは「殺意の立証」をめぐる裁判なので、裁判において殺意はどう立証されるかを調べるなかで、ある弁護士の方のブログを見つけたんです。その方は、国選弁護人も積極的に引き受けていて、「殺意はこうやって認定されます」とか、「それに対してわれわれ弁護士はこうしていきます」みたいなブログを書いていました。他にも、割と日常的なことも書いてあったので、映画の監修にも理解ある方かなと思って、メールのやりとりを始めました。

それが確か、2016年の5月ぐらいです。そこから、ツタヤクリエイターズプログラムっていう、企画のコンペに応募しようと思って、脚本を真面目に書くというよりは、企画を詰めていきました。結局それが駄目だったので、じゃあ、もう自分で撮ってやろうと思って、実際に脚本を書き始めたのが、2016年の末ぐらい。撮影は、2017年の4月後半から5月にかけて行いました。実際に撮影を行った日数は、8日間ですね。

―被告人となる人工知能<MACO2>をはじめ、劇中に登場するAIロボットのクオリティーが高かったです。独学で作られたのですか?

そうです。独学っていうか、何となくっていう感じですね。MACO2造形で難航するだろうと予想していた部分は可動部でしたが、実際作ってみると単純にモーターを2つくっつけるだけで済んだので、そんなに難しいことはしてないですね。モーターは一番高くて、2つで1万円ぐらいするんですけど、体の部分はジャンクショップで買ってきたものなので、そんなに費用はかかってないです。

―一番費用がかかった部分は、どこでしょうか。

当然、役者さんの出演料はかかりますが、それ以外では、法廷の場所のレンタル費ですね。あそこはもともと撮影に使われるような場所ではなくて、大学の法廷教室を特別に使わせていただき、大学で決められたお金をお支払いしました。全体の制作費は、何を計上するのかにもよりますが、映画が完成したところまでだと、150万円ぐらいですね。全部自分の資金ですが、そのうち50万円は(短篇で獲得した)映画祭の賞金です。映画祭に行く交通費でも使っているので、純粋に手元に50万円が残っていたわけではないですが。

―使用した撮影機材は何ですか?

パナソニックのGH4です。撮影監督のJUNPEI SUZUKIさんは、ちょうどFacebookで、「自分こういうのやってるんで、お仕事依頼待ってます」というシェアが回ってきて、いいなと思って声を掛けました。そうしたら、たまたま今回のロケ地(愛知県一宮市)の出身だったんです。

―会社勤めをしながら映画制作をされていますが、そこでの苦労や、工夫していることがあれば教えてください。

僕は、制約があったほうが作りやすいんです。2015年の短篇映画(『N.O.A.』)は、15分間ワンカットで、車の中だけで終わる映画でした。出ているのはSiriと男1人だけの、いわゆる一人芝居です。

働いていると急に出張が入ることもあるので、土日がいきなりつぶれる可能性も無きにしもあらずで。だから、たくさんの人を呼んだ大規模な撮影はできないかな、でも、何か面白いことしたいな、と思ったときに、一人芝居だったら仮に撮影がキャンセルになったとしても、迷惑を掛けるのは一部の人だけではあるので、じゃあ、一人芝居でやろうかな、と思いました。

『センターライン』に関しては、裁判の面白いところの一つとして、全部会話で済ませられるんですよね。例えば派手な刑事ドラマだと、ビルの爆破シーンとかあったりするじゃないですか。そういうのも好きなんですけど、自主映画だとなかなかできない。裁判だと「何時何分にビルが爆破しました」っていうせりふで説明しちゃえるので、それが面白いなと思って。そういう意味で、裁判ものにしたっていうのもあります。部屋の中で完結するので、音声もロケより比較的撮りやすいですし、そういう工夫はしています。

―ご自身と同じように映画制作を目指すクリエーターたちへメッセージをお願いします。

「人を信じたほうがいい」っていうのと、「人を信じないほうがいい」っていう気持ちが、自分の中でせめぎ合っています。本当に信頼できる人は、信頼して任せたほうがいい。でも、ちょっとでも怪しいなと思ったら、疑ったほうがいいです。『センターライン』は関わってくれた人に本当に恵まれたと感じています。当然、福岡インディペンデント映画祭の話もそうですし、副賞で上映が決まったシネマ・ロサの話もそうです。あとはいろんな所で、例えば、僕が育った福井でも上映してもらいました。僕の幼なじみのお母さまが、福井県議員なんです。その幼なじみ経由で「これは面白いから、ぜひ自分の名前の主催でやろう」って言ってくださって、福井でも上映することができて。なので、人の縁を大事にしていくと、やっぱりいいことあるなって思いました。

(2019年1月27日、国立映画アーカイブにて。聞き手・構成:吉田夏生)

作品情報・監督プロフィールはこちら

―『チョンティチャ』は始め、本作の撮影監督を務めた高橋チョンティチャさんの企画だったそうですね。監督をすることになってから、どのような準備をしましたか?

それまでは、在日外国人や社会問題に興味がなくて、気にしたこともなかったんです。でも、撮らなきゃいけないっていう状況になってからは向き合わなきゃいけなくて、高橋チョンティチャにいろいろ聞いて、ミャンマー料理屋に行ったりしていろいろ取材をしました。あと、文献を読んだり、料理は大事かなと思って調べました。でも、在日外国人という事実はあっても、(日本人である)私たちとそんなに変わらないということが描きたかったので、一番参考にしたのは、高橋チョンティチャに(話を)聞いた、そのときの(自分の)感情ですね。

―本作は卒業制作だということですが、制作費はどのように集めたのですか? また、一番お金がかかったのはどの部分だったのか教えてください。

学校は機材の提供で支援してくれる部分はありましたけど、基本は自分たちでお金を出すという感じで、スタッフ20人ぐらいで折半しました。150万円くらいですね。一番お金がかかったのは、場所(のレンタル料)なのかな。どこにお金がかかっていたのか、自分ではあんまり考えてなかったです。最後まで決まらなかったのもロケ場所でした。チョンティチャの家は、一軒家を2週間借りました。(撮影用に)貸している家だったんです。

―チョンティチャのミャンマー人の母とタイ人の父は、日本の役者さんが演じていました。演出では、どのような点に気を付けましたか?

(取材に行った)ミャンマー料理屋には、日本にいるミャンマーの人はどういうしゃべり方をするのかなって思って通っていました。でも、意外と日本人っぽいんですよね。生活していても日本人に見えちゃうし。(両親役の)2人はオーディションで見つけたのですが、ミャンマー料理屋で学んだ話し方を2人に伝えて、「それはやり過ぎです」みたいな感じで演出をしました。

―学校で映画制作を学んで一番良かったと思うことを教えてください。

めちゃめちゃ難しいですね。学校で教えてくれることって、技術的なことはあっても、人から教えてもらえる演出って、なかなかないって思っています。

私は情けない生き方をしてきて、それで、(学校でつくった)監督第1作目で私自身の汚いところや弱いところ、見せたくないものを映画にしたんです。それがすごくいい経験になりました。それを教えてくれたのは、実際に映画監督をしている2人の講師の授業でした。(彼らは)いつも「自分のけつの穴を見せろ」って言うんですけど、自分の駄目なところを恥ずかしがらずにさらけ出すことを教えてくれたのは、学校だったのかなって思います。一番勉強になったのは、そこですね。

―若い世代の映画制作者として、どんな支援が一番必要だと思いますか?

(映画を)作ることは、難しいけど意外と簡単にできます。お金さえあればっていう部分もあるし、作る仲間や、出演してくれる人さえいれば撮ることはできる。でも、それをお客さんに見てもらうことが一番難しいのかなって思います。今、田辺・弁慶映画祭の副賞の、テアトル新宿と大阪のシネ・リーブル梅田での上映に向けて動き始めました。月に1回ミーティングがあって、どういうふうに売っていくかとか、(劇場側が)戦略を練ってサポートしてくれて、自分の映画とまた向き合わなきゃいけない機会ができました。

―ご自身と同じように映画制作を目指すクリエーターたちへメッセージをお願いします。

大してたくさんの映画を撮っているわけではないので、何も言えないですけど、あえて言えるとしたら、さっきも言ったみたいに、自分にすごく嫌いな部分、情けない、恥ずかしい、見せたくない部分があったとしても、それをしっかり見て、それが面白いんだって気付くことと、それを面白がれるぐらいに自分に興味を持てるようになったら、映画を作るのはすごく楽しくなるし、自分のことも面白く見られるようになると思います。

(2019年1月27日、国立映画アーカイブにて。聞き手・構成:吉田夏生)